Впервые опубликовано на VPost.

Дональд Трамп, развивая атаки на американские институты, возможно, выбрал следующую мишень – независимость центрального банка, в роли которого в США выступает Федеральная резервная система (ФРС). Независимость ФРС – общепризнанный институт поддержания макроэкономической и финансовой стабильности, причем не только национальной, но и глобальной. Именно на нем строится мощь американского финансового рынка и доверие к доллару и американскому государству, как эмитенту доллара и казначейских обязательств. Существуют оценки, что статус доллара как главной резервной валюты мира приносит США дополнительно примерно 1% ВВП ежегодно. Но это лишь часть «лидерской ренты» США, извлекаемой благодаря эффективности американских институтов.

Предыдущие действия Трампа заставили усомниться в эффективности американских институтов. Следует признать, что на данный момент нет никакой уверенности в том, что американская демократия действительно сильна, и способна пресечь переход к диктатуре. Просто потому, что соответствующие институции уже давно должны были отреагировать на явные нарушения американского законодательства, допущенные Трампом и его командой, но не отреагировали.

Есть как минимум два эпизода, в которых проявилось бездействие хваленых институтов американской демократии.

Слабость американских институтов – эпизод 1

Первый эпизод – продажа публике мемкойнов Official Trump (TRUMP) и Melania Meme (MELANIA) 18 и 19 января 2025 года. Структура обоих выпусков идеальна для использования инсайдерской торговли и манипулирования рынком; участники рынка сразу указали на явные признаки инсайдерской торговли в самые первые дни и даже часы обращения этих мемкоинов.

Дальнейшее поведение их рынка не менее красноречиво говорит о запуске классических «пустышек», цену на которые инсайдеры разогнали за первые часы выпуска, чтобы потом постепенно «стричь лохов»: курс TRUMP к 22 апреля упал с максимума почти в 9 раз; курс MELANIA – в 31 раз.

На подобную ситуацию американский регулятор (Комиссия по ценными бумагам и биржам – SEC) традиционно набрасывался весьма оперативно, проводил расследования и обычно выявлял виновных в манипулировании рынком (ложные или вводящие в заблуждение операции с ценными бумагами) или инсайдерской торговле (торговле на основе значимой, но нераскрытой публично информации). Это уголовное преступление, и закон об обращении ценных бумаг 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) требует от SEC, в числе прочего, предотвращать манипулирование рынком и расследовать инсайдерскую торговлю.

В данном случае ничего такого не произошло. Как пишет эксперт высокого уровня, в последнее время (после избрания Трампа президентом) «SEC и органы юстиции в США стали какими-то гуттаперчевыми».

Безусловно, в данном эпизоде есть «смягчающее обстоятельство»: сфера криптовалют новая, и четких границ полномочий SEC на этом рынке не сложилось. Но во-первых, SEC всеми силами стремится доказать, что крипторынок – это ее «сфера ответственности» (об этом свидетельствует, например, преследование Coinbase и Binance за организацию торговли множеством токенов). Во-вторых, мемкоины Official Trump и Melania Meme соответствуют признакам ценных бумаг по «тесту Хауи», что указывает на обязанность SEC защищать инвесторов, купивших эти активы.

Видимо, для команды Трампа запуск мемкойнов был проверкой, насколько регулятор и другие государственные органы, ответственные за защиту инвесторов в США, среагируют на такую ситуацию. Они не среагировали.

Слабость американских институтов – эпизод 2

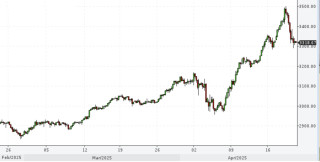

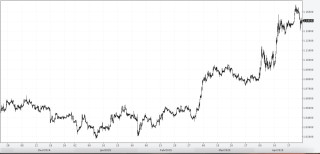

Поэтому случился второй эпизод – объявление о введении безумных таможенных тарифов против всех стран мира (кроме России) с последующим заявлением о частичной приостановке их введения для большинства стран. Естественно, что финансовые рынки мира (рынки ценных бумаг; валютные рынки; рынки производных финансовых инструментов) отреагировали крайне резко - сначала катастрофическим падением. График цены золота, ускоряющейся в космос, лучше всего демонстрирует бегство из доллара, который, возможно, уже навсегда потерял некоторую часть доверия глобальных инвесторов. Президенты приходят и уходят, но доверие к США базировалось на до сих пор безупречной работе институтов, стабилизировавших любую кризисную ситуацию.

Курс доллара к евро 2 апреля упал на 3%. 9 апреля он сначала вырос (после объявления об отсрочке) на 1,3%, но затем перешел к интенсивному затяжному падению, потеряв в течение последующих 2 дней более 4%. А затем, 18 апреля, когда Трамп «наехал» на главу ФРС Джерома Пауэлла, потребовав последнего покинуть свой пост, доллар упал еще на 1,5%.

Американский финансовый рынок в течение буквально одного дня 2 апреля стал из самого надежного и предсказуемого высокорисковым волатильным рынком, и уже 9 – 11 апреля самые консервативные инвесторы переместили значительный объем ресурсов, предназначенных для вложения в высоконадежные активы, из американских казначейских облигаций в облигации европейских государств и в золото. В этот период одновременно падали акции, облигации и валюта (доллар) – инвесторы уходили от страновых рисов США. Такая ситуация может быть характерна исключительно для развивающихся рынков, но не для развитых.

9 апреля американский рынок акций частично закрыл «гэп» сверхбыстрым восстановлением, показав волатильность, которая даже на развивающихся рынках случается только в ситуации острого кризиса. Фондовый индекс S&P500 с момента объявления о введении пошлин (2 апреля) до момента объявления о приостановке введения их в действие на 90 дней (9 апреля) упал почти на 14%; затем в течение одного торгового дня 9 апреля вырос на 10%. Впрочем, за следующие две недели S&P 500 опять снизился примерно на 5%.

В результате всех этих резких движений финансовых рынков, с большой долей вероятности вызванных манипулированием и инсайдом, потерпели убытки многочисленные американские и глобальные инвесторы, как частные, так и крупные институциональные. Налицо нарушение прав инвесторов, защита которых есть первейшая, законодательно установленная задача SEC. Созданы угрозы финансовой и ценовой стабильности, за которые ответственны другие органы. Это уже не спорная территория, это однозначно зона ответственности SEC и других финансовых регуляторов!

Но они не вмешались.

На этих движениях рынков люди, обладающие непубличной (неравнодоступной) информацией о времени объявления решений ввести пошлины в действие и приостановить их, могли получить прибыль минимум в десятки миллиардов долларов. С точки зрения американских законов, такие люди – преступники. Возможно, часть этих людей Трамп даже продемонстрировал широкой публике. Кроме того, он, возможно, сам запалился на том, что дал слишком откровенный сигнал о переходе ко второй стадии манипулирования рынками, написав в своей социальной сети утром 9 апреля, до объявления о приостановке пошлин: «Прекрасное время для покупки».

На это уже не могли не обратить внимание сенаторы. Минимум трое из них (Адам Шифф, Элизабет Уоррен и Крис Мерф) публично реагировали на столь явное попрание американских законов, призвав к расследованию. Но до сих пор ни один орган, который имеет право проводить подобные расследования, не откликнулся. Америка как никогда стала похожа на нынешнюю Россию.

Поведение Трампа и движение рынков почти не оставляют сомнений в том, что это действительно было манипулирование рынком со стороны Трампа и использование инсайдерской информации его партнерами для получения прибыли. Кроме общих логических выводов, общую картину дополняют те детали, которые традиционно сопровождают инсайд и манипулирование.

Можно ли предотвратить диктатуру?

Два года назад менеджер одного европейского банка так объясняла смысл санкций против граждан России:

«Вы все должны вернуться, потребовать от депутатов импичмента президента, а на выборах выбрать приличного человека».

То, что все это невозможно в отсутствие работающих демократических институтов, просто не помещалось в ее мозгу. Но вот возник, казалось бы, принципиально другой кейс – попытка попрать закон и установить диктатуру в стране с работающими демократическими институтами. И как ни удивительно, пока ситуация принципиально не отличается: институты пока не способны препятствовать узурпации власти и расследовать возможное нарушение законодательства со стороны высшего должностного лица столь богатой демократическими традициями страны.

Безусловно, все в значительной мере происходит из-за того, что Трамп предпринял против тех, кого считает своими противниками, превентивные действия. Лишение финансирования университетов отчасти может находить оправдание в связи с откровенной поддержкой администрации ряда университетов террористов «Хамас» и других террористических движений. Но нападение Трампа на судебную (в широком смысле) систему не имеет таких оправданий и нацелено на разрушение того института, который призван обеспечивать торжество справедливости, и который во многих устремлениях Трампа ограничивает его возможности нарушать закон.

В данном случае речь не о противостоянии Трампа с судами, многие из которых успешно оспаривают решения президента. Трамп ударил в более слабое место: он создал предпосылки для того, чтобы сместить соотношение сил между сторонами любого судебного разбирательства, в котором будут участвовать представители президента, в пользу последних, нарушив основополагающие принципы демократического правосудия (прежде всего принцип состязательности и равенства сторон). Трамп издал несколько указов, ограничивающих деятельность юридических фирм – он считает их враждебно настроенными. В условиях США для этих фирм выпадение части доходов, связанных с обслуживанием государственных структур и сделок, допуск к которым дает государство, означает существенное проседание рентабельности, ведущее к достаточно быстрой утрате конкурентоспособности. Американские обозреватели, справедливо характеризуя ту ситуацию, в которую Трамп поставил юридические фирмы, как «выбор между принципом и выживанием», пожалуй, слишком уверены в том, что этот выбор будет правильным, т.е. в пользу принципов.

Реальность показывает, что большинство подвергшихся дискриминации юридических фирм отказались от борьбы за справедливость, т. е. от принципов юридического сообщества. Многие из крупнейших юридических фирм США заключили соглашения с Белым домом, в которых обещали положить конец практикам DEI и выделить значительные ресурсы на безвозмездную работу по делам, поддерживаемым администрацией Трампа.

Пол Кругман назвал это позорной капитуляцией.

Огромные убытки, понесенные многими крупными инвесторами из разных стран мира из-за Трамп-индуцированной волатильности рынков, подтолкнут их к обращению к судебным органам США в поисках виновных в этих потерях. И это будет важный тест на независимость американской судебной системы.

Регулятор рынка ценных бумаг закрыл глаза на явные признаки манипулирования рынком и использования инсайдерской информации – уголовного преступления, в котором есть все основания подозревать Трампа, его семью и ближайших соратников. Пока никак не реагировали органы прокуратуры. Это не отдельно взятые случаи, это тенденция. Неработающие институты в якобы развитой стране – принципиально новая ситуация. Встает вопрос, насколько США может считаться развитой демократической страной, если один рыжий гопник смог парализовать (на время или навсегда) самые совершенные институты?

Если добавить в ту же линию вопросы, как вообще американская политическая система допустила ситуацию, в которой такой человек как Трамп смог избраться на высшую должность в государстве, картина становится совсем грустной.

Кто такой Трамп? Во-первых, следуя т. н. «утиному тесту», надо признать, что существует сильно ненулевая вероятность того, что Трамп – агент российской разведки. Во-вторых, он преступник - он стал первым в истории президентом США, признанным виновным по уголовному делу. В-третьих, он некомпетентен в вопросах, крайне важных для эффективного управления государством – например, он даже не подозревает о наличии взаимосвязи элементов платежного баланса (а из окружения удалены все, кто мог бы подсказать). Перечисленных трех моментов более чем достаточно, чтобы усомниться в эффективности политической системы США. Она не обладает встроенными стабилизаторами, чем пользуются авантюристы, стремящиеся установить диктатуру.

Что такое трампизм?

Трампизм – система рыночного фундаментализма, в которой абсолютизируется свобода предпринимательства, понимаемая как свобода делать деньги на чем угодно, без оглядки на интересы остального общества. Это радикальная правая концепция силового принуждения контрагентов и партнеров к воле «самого главного – сильного», не ограниченного рамками закона. Следует признать, что американцы недооценили предвыборные предупреждения демократов, в которых Трамп представал в качестве авторитарного популиста или даже фашиста (бурная дискуссия на тему «фашист ли Трамп» даже удостоилась отдельной большой статьи в Википедии). Уж слишком невероятным казалось предположение, что в условиях «почти идеальных» американских институтов может появиться и уже несколько месяцев безобразничать «почти ультраправый» диктатор.

В мосфильмовское кино 1983 года «Тайна черных дроздов» встроен явно пропагандистский фрагмент, когда комиссар полиции спрашивает у подчиненного инспектора: «Надеюсь, вы не против частного предпринимательства?» Зритель должен был осознать, что под предпринимательством понимался криминальный путь Ланселота Фортескью (который «расчистил путь к урану почти гениально, и легко вывернется») к владению шахтой, в которой обнаружен уран.

Безусловно, Трамп далек от «мокрухи», но стиль его «предпринимательства» (которым он продолжает заниматься на посту президента) мало чем отличается от криминального. И сильно отличается от современного капитализма, в котором свобода предпринимательства служит основой социально-экономической системы, она всячески защищаема, но лишь до того предела, за которым она используется для преступлений, в т. ч. для основанного на силе, информационной асимметрии или иных рычагах ограбления других предпринимателей или инвесторов.

Зеркала для изгоев

Очень показательна исключительно позитивная реакция на Трампа российских эмигрантов, в прошлом активно строивших капитализм в России. Они строили его, явно имея в качестве идеала именно такую модель – капитализма, свободного от ограничений для капиталистов и чиновников, без доступа широких слоев населения к результатам развития капитализма, с активным использованием инсайда и манипулирования. Отечественным рыночным фундаменталистам следовало бы знать, что по социально-культурным параметрам американская модель никак не подходила России – сумма расстояний по 6 показателям Хофстеде между Россией и США составляет 284, в то время как между Россией и Францией – 119, Россией и Испанией – 120. И вполне закономерно, что такую модель не поддержало население, что появился «национальный лидер», поправший институты, что, в конце концов, страна стала изгоем.

Капиталистическая Россия – в определенном смысле пародия на США. В России так же, как в США сегодня, изначально (с 1990-х годов) не было политического центра. Либо рыночные фундаменталисты, которые сегодня видят в трампизме реализацию собственных политических идеалов («полная свобода крупному бизнесу и дискриминация всех остальных»), либо марксисты-ленинцы, приправленные националистами-традиционалистами («кто был никем, тот станет всем»). Когда рыночные вожди говорили о строительстве рыночной экономики, они видели в качестве идеала дикий капитализм, в котором избранным позволено все. Сегодня они говорят о «добром дедушке Трампе», о «не фашисте, а изобретателе» Маске, про «такие уж традиции в девелоперском бизнесе».

Но и для Америки Россия – тоже зеркало. Россия показала, до какого дна можно дойти, если ориентироваться на модель дикого капитализма – а именно ее сейчас и пробует внедрить Трамп. В определенном смысле неудача построения капитализма в России – маркер негативного сценария развития трамповской версии американской модели капитализма. Россия, при всех собственных слабостях, ограничениях развития и иных оговорках, на экспериментальном уровне продемонстрировала фундаментальную слабость этой версии модели капитализма.

Изгоем Америку сделать, конечно, намного труднее, но принципиально возможно – при условии, что складывавшиеся в течение столетий институты не сработают.